藤堂高虎(とうどうたかとら)【1556年~1630年 享年74歳】

こんにちは、reopaです。case24は「藤堂高虎」さんです。

主君を次々に変えたため「風見鶏」「世渡り上手」と言われている

高虎さんは、どんな人物だったのでしょうか。

【銅像所在地】

【銅像所在地:三重県 津市 丸之内 津城跡】

藤堂高虎は、徳川家康の側近として仕え「関ヶ原の戦い」および「大坂の陣」に

おいて、著しい戦功を挙げて家康の信頼を得て初代津藩主となります。

以後、津藩は明治維新まで改易されることなく、260年間続きました。

高虎が入封した当時の津の町は「関ケ原の戦い」の傷痕が残っており荒廃していました。

高虎は、城を中心に武士を住まわせ、町人たちを呼び集めて城下町を進めて、伊勢街道を

城下市街を通るように変えました。後に「伊勢は津でもつ津は伊勢でもつ」といわれるほどの

城下町・宿場町として大変なにぎわいをみせるほどに発展してゆきました。

津城は、当初織田信長の弟・織田信包が、伊勢上野城主であったとき安濃津の地に

安濃津城として築城を開始し、信長の妹・お市とその娘・茶々、初、江の三人姉妹も

信包とともに安濃津城に移り本能寺の変が起った1582年(天正10年)まで、安濃津城で

暮らしていたという説もあります。

現在の津城跡は、信包が築城した城郭を高虎が大改修したもので、明治維新後、建物は

すべて取り壊され、城郭も外堀のすべてと内掘の大半が埋め立てられ、本丸と西の丸の石垣と

郭が残り、内堀は北と西に当時の半分ほどの幅に狭められて残っています。

高虎さんは「築城の名人」で、主君を次々に変え浪人から

出世して藩主まで登り詰めてたことでも有名な武将だね。

【家族構成】

高虎さんは、様々な戦で功績を挙げているけど、内政や外交にも

非凡な才能を持った武将の一人なんだ。

【人物像】

高虎さんは「武士たるもの、七度主君を変えねば武士とは言えぬ」といい

次々に主君を変えたことで、高虎さんの行動に好意をもつ人は少ないようだね。

でも、それぞれの主君の下で全力で奉仕している事実があるから、

各主君から信用され評価されているのをみると、裏切り者ではないんだよ。

【時代背景】

次々に主君を変えると言われている高虎さんだけど、秀長さんの死後、

後継者の豊臣秀保(とよとみひでやす)の後見時代も含め、20年以上

もの間仕え続けているんだよね。

秀保さんが17歳で亡くなると、高虎さんは出家して高野山に籠もって

しまうほど、秀長さんへの忠誠心が高かったといわれているからね。

その才を惜しんだのが、秀長さんの兄である秀吉さんなんだよ。

豊臣家に仕えていたのに「大坂冬の陣・夏の陣」で、徳川方に付き

豊臣家と敵対したために不忠義だとの見方があるんだね。

そこだよね、高虎さんの行動をみると、主君はあくまでも秀長さんや

秀保さんであり、豊臣家ではなかったんだね。高虎さんにとって大切

なのは「人」だあり「家」では、なかったんだね。

高虎さんは、関ヶ原の戦いや大坂の陣で武功を挙げ、家康さんの力に

なったのは有名だけど、秀吉さん没後の石田三成さんとの確執等から、

家康さんを守っているんだね。

戦だけではなく、外交や内政の能力も高い高虎さんだから、

家康さんに最も信頼・評価された武将であったといわれているんだね。

高虎さんが、手掛けたお城は「20以上」と言われているけど、

現存しているお城を見て回るのも、楽しそうだね。

【名言】

「寝屋を出るよりその日を死番と心得るべし。かように覚悟極まるゆえに物に動ずることなし。

これ本意となすべし。」高虎が座右の銘にしていた言葉といわれています。

(一歩寝所を出れば、その日が自分の死ぬ日かもしれない。その覚悟があれば動じることはない。

そう思って生きろ)

「仁義礼智信、一つでも欠ければ、諸々の道は成就しがたい」は、嫡男の

高次さんに残した言葉なんだけど、他にも高虎さんは「高山(こうざん)

公御遺訓」という全文200カ条から成っている家訓も残しているんだ。

【愛刀】

「備前国兼光」(びぜんこくかねみつ)→重要文化財(佐野美術館)

【エピソード】

流浪していた時期に生活に困窮した高虎は、空腹のあまり三河餅を「無銭飲食」し主人に

白状して謝りました。すると店の主人は「銭がないなら仕方がない」と、許してくれました。

その上で主人は、故郷で親孝行するようにと、お金を高虎に手渡したのです。後に大名になった

高虎は、参勤交代の折に店に立ち寄り「丁重にお礼」をしたといいます。

藤堂家の旗印は「白丸三つ」で描かれていますが、これは「白餅」を「城持ち」にかけ、

餅屋の恩を印にして「人の情けを忘れないように」という意味が込められているそうです。

高虎が生きた戦国時代は、主君が死去した際に忠誠を示すために家臣が殉死することが

多くある時代でした。高虎が「私が死したあとに殉死するつもりでいる者はこの札に姓名を書き、

この箱へ投じよ」と命じると、多くの家臣が札を投じました。これを見て高虎は「これほど忠義に

厚い者達を失うのは惜しいので、殉死しないよう上意(じょうい:主君からの命令や指示)して

欲しい」と家康に頼んで、家臣達に殉死することを禁じたという逸話があります。

主君を七人も変えていることから、色々と悪く言う人がいるけど

高虎さんは「正直者」で「人」を大切にする名将だったと思う。

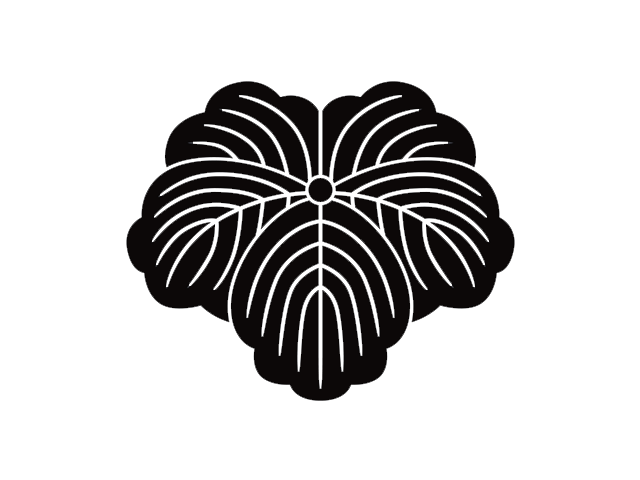

【家紋】

高虎は「蔦紋」といわれる「藤堂蔦」を家紋として使用しています。「蔦」は植物としての

強い生命力があり地面を伝わって根付き「子孫繁栄」の紋として人気が高く、めでたい印という

こともあって「日本十大紋」のひとつとして多くの武将たちの家紋として使用されています。

高虎は、豊臣秀吉に仕えていたころに、豊臣家の家紋の「桐」を授かりましたが、主君と

一緒では恐れ多いということで「桐」に似た「蔦」に変えたという説もあります。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません