菊池武光(きくちたけみつ)【生年不明~1373年 享年52歳】

こんにちは、reopaです。case40は「菊池武光」さんです。

征西(せいせい)将軍である懐良親王(かねよししんのう)を

肥後の菊池城に迎えて九州南朝軍の中心として活躍した菊池武光さんは

どんな人物だったのでしょうか。

【銅像所在地】

【銅像所在地:福岡県 三井郡 大刀洗町 大刀洗公園】

北朝方に属し数々の戦で功績を上げ守護職に就任していた小弐頼尚(しょうによりひさ)が、

一色範氏(いっしきのりうじ)の襲撃を受けた際に助けを求めたのが、敵である南朝方に

属していた菊池武光(きくちたけみつ)でした。

同盟を組んだ菊池武光と小弐頼尚は、協力して一色範氏を九州から撤退させましたが、

後に小弐頼尚は菊池武光を裏切り北朝に属し「筑後川の戦い」で敵対します。

小弐頼尚に勝利した菊池武光は、敗走する敵を追い「山隈原」まで侵攻しますが、激戦による

自軍の損害も大きく侵攻を止めます。この時、激戦で血まみれになった刀を洗った川を

「大刀洗川」と称するようになったことが「大刀洗」という地名の由来だと言われています。

大刀洗公園の菊池武光の銅像は、昭和12年に建立されたものです。

【家族構成】

【人物像】

菊地武光は、菊池家12代目当主の菊池武時と側室の子として誕生した鎌倉時代末期から

南北朝時代にかけての武将であり、数々の戦で勝利をおさめ、勇将としても名を上げた

菊地家15代目当主です。武光は南朝方として後醍醐天皇の皇子懐良親王の下で、九州各地を

転戦し「日本三大合戦」の1つといわれる「筑後川の戦い」で勝利し大宰府を占拠します。

翌年には、九州の北朝方の勢力を全て討伐し九州平定を成し遂げましたが、後に上洛を企てた

際に北朝方に大敗し、九州探題である今川了俊の前に大宰府からも追われ高良山に

撤退します。武光は九州の北朝方を倒した英雄ですが、その最期は不明な点が多く謎です。

武光さんは、側室の子として生まれたから、当主になる

立場では無かったのに、なぜ15代目当主になったんだろ?

実は、14代目当主の武士さんの当主としての能力が低くかった事に加え、

動乱のまっただ中で武士さんに当主を任せていたら、菊池家の存続も

危ぶまれていたから、武勇に優れていた武光さんが、後を継いだんだね。

【時代背景】

鎌倉時代の末期、全国の御家人たちは北条氏の支配に不満を募らせていました。

後醍醐天皇は天皇による政治の復活を目指し、鎌倉幕府打倒のために全国の御家人に挙兵を

促しました。武光の父・菊池武時は九州の有力御家人である少弐氏と大友氏に「鎮西探題」

討ち入りを呼びかけ挙兵しますが、討ち入り当日に少弐氏と大友氏は、幕府方(南朝方)に

寝返り裏切られます。それでも武時は一族70名程を率いて鎮西探題へと攻め入りますが、

圧倒的に不利な戦のため、嫡男の武重と武光を逃がします。この時、武光は「聖福寺」に

匿われ助かります。

武光は博多合戦以降、暫くは菊池を名乗らず「豊田十郎」として暮らしていました。

鎌倉幕府が倒れ北条氏も滅亡したことで、後醍醐天皇は皇室による政治「建武の新政」を

開始しますが、有力な配下であった足利尊氏と対立する事になり、後醍醐天皇を

中心とする南朝勢力と足利尊氏を中心とする北朝勢力が日本を二分します。

そのころ菊池家の居城の「菊地城」は、北朝方の合志幸隆(こうしゆきたか)に占領されており、

武光は南朝方の恵良惟澄(えらこれずみ)の協力を得て菊池城の奪還を果たします。

この活躍により武光は周りからも認められ、菊地家の家督を継続し15代目当主となりました。

後醍醐天皇はの皇子である懐良親王(かねよししんのう)を「征西府将軍」として

九州に向かわせます。このころ武光は北朝勢力を討伐し九州制覇を考えていました。

武光は懐良親王と協力体制をとり、九州各地を転戦し北朝勢力を倒す活躍します。

そのころ同じく九州制覇を目指していた足利尊氏率いる北朝勢力に内紛が起こります。

同じ北朝勢力の一色範氏に攻め入られた少弐頼尚は南朝勢力の武光に助けを求め、一色範氏を

九州から撤退させることに成功、これが「針摺原の戦い」(はりするばるのたたかい)です。

少弐頼尚さんは武光さんに助けを求めた際に、血判状を

渡したんだよね?

血判状には「末代まで菊池に味方し決して弓を引くことはない」と

書かれていたというけど「筑後川の戦い」で、武光さんと敵対する

ことになるから、血判状その物に意味が有るのか分からないね。

そして1359年(延文4年)日本三大合戦の一つと言われる「筑後川の戦い」が勃発します。

この戦で少弐頼尚は武光を裏切り北朝勢力に寝返り敵対関係となります。

懐良親王と武光が率いる南朝勢力は多大な犠牲を払いますが、勝利をおさめ九州から

北朝勢力を一掃します。「筑後川の戦い」で勝利をおさめた懐良親王と武光は、後に北朝勢力の

中心である京都を目指し海路で進軍しますが、北朝勢力の大軍勢の前に大敗してしまいます。

勢いの衰えた南朝勢力は北朝勢力に追われ、1372年(文中元年/建徳3年)に高良山へ退却。

全国で唯一、南朝方を勝利に導いた九州の英雄である武光に関する記録はこれ以降は無く、

死亡の時期や原因は、不明のままで謎の多い最後となっています。

筑後川の戦いで勝利した懐良親王さんは、九州の「大宰府」に入城し、

北朝討伐の中心である「征西府」(せいせいふ)をここに移したんだね。

九州に征西府将軍として懐良親王さんが派遣されたのが、8歳の時とも

言われているから、九州制覇までは長い時間を要したんだね。

筑後川の戦いで勝利した懐良親王さんと武光さん率いる南朝方による

九州支配体制は11年間も続いたと伝えられているんだ。

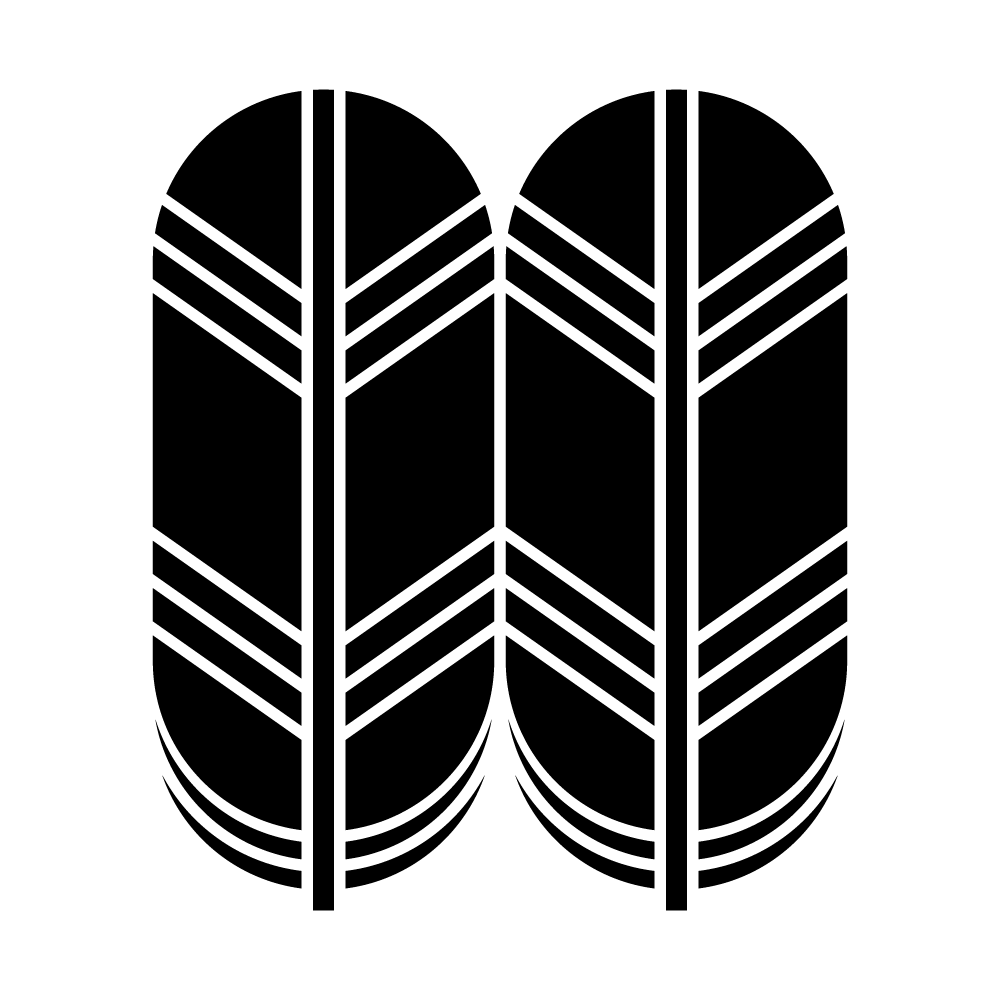

【家紋】

古来より「鷹の羽」を象った家紋は「武の象徴」として用いられてきました。

鷹の羽を象った家紋の種類は多く、十大家紋も一つとして数えられており、菊地家が

信仰する「阿蘇神社」の神紋も鷹の羽紋です。

また、鷹は獲物を追う勇ましさや空を飛ぶ時の美しさから「強さの象徴」とされ

「鷹紋」として用いられ、その羽根は和弓の矢羽根の材料であったことから

「尚武」(しょうぶ)的な精神を重んじる武家から広く支持を得た家紋種です。

*尚武とは「武道・軍事などを大切なものと考える」ことです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません